| Rhetorik.ch | Knill+Knill Kommunikationsberatung |

Knill.com |

|---|

| Aktuell Artikel | Artikel Inhaltsverzeichnis | Suche in Rhetorik.ch: |

|

| "Wer fragt führt - wer gefragt wird, wird geführt" |

Die Frage ist das wichtigste Instrument der Dialektik. Dank Fragen kommt

die Wissenschaft zu neuen Erkenntnissen. Dank der Frage erhalte ich

zusätzliche und eventuall wichtige Informationen des Gesprächspartners

und erweitere mein Wissen über. Dank Fragen können wir

Sachverhalte klären. Oft werden Gegenfragen und Kontrollfragen auch

als Zeitgewinnungstechnik eingesetzt.

Im Krimis können wir beobachten, wie Kommissare unwirsch reagieren, wenn der Kriminelle eine Gegenfrage stellt: "Wer fragt? Sie oder ich? Beantworten Sie bitte meine Frage!" Der Kommissar will nicht, dass der mutmassliche Täter ihn gleichsam mit Fragen führt. Bei Medienrhetorikseminaren mit Staatsanwälten stellte ich vor Jahren fest, dass diese Berufsbefrager selbst in einem Interview kaum Klärungsfragen oder Gegenfragen stellen. Sie halten sich gegenüber einem Journalisten an die bei Verhören angewöhnte Regeln: Wer gefragt wird gibt eine Antwort und stellt keine Gegenfragen. Im Mediensimulator müssen wir dann den Anwälten bewusst machen, dass ein Interview kein Verhör ist und beide - Interviewter und Interviewer - das Recht haben, Fragen zu stellen. Auch Lehrpersonen müssen in Weiterbildungsveranstaltungen im Umgang mit Kindern die Fragekultur wieder neu bewusst gemacht machen. Fragen statt sagen. Eine Lehrerin, die in der Pausenaufsicht einen Schüler bittet, die Orangenschale aufgehoben, wird im Alltag unverzüglich mit der Fragetechnik des Schülers konfrontiert:

|

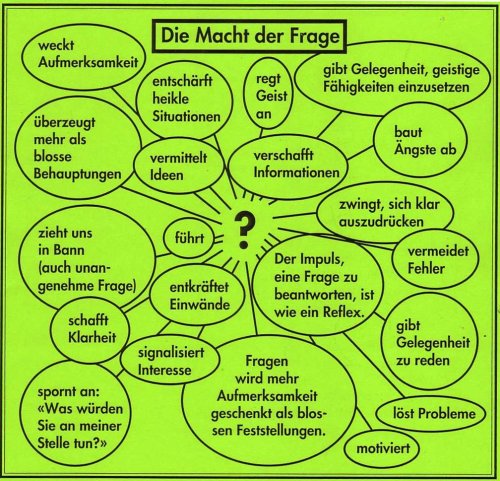

| Die Frage ist ein Universalwerkzeug. Ich kann durch gezielte Fragen andere zum Reden bringen, Zeit gewinnen, Sachverhalte klären, angreifen, mich verteidigen usw. Wer dieses Werkzeug zu nutzen versteht, hat im Alltag mehr Erfolg. |

Im Buch Zuhören, Fragen, Argumentieren

von Rudolf Steiger (Verlag Huber Frauenfeld/Stuttgart/Wien, ISBN 978-3-7193-1470-5

bestellen,

finden wir zusätzliche wertvolle Gedanken zum Themenbereich Fragen:

Im Buch Zuhören, Fragen, Argumentieren

von Rudolf Steiger (Verlag Huber Frauenfeld/Stuttgart/Wien, ISBN 978-3-7193-1470-5

bestellen,

finden wir zusätzliche wertvolle Gedanken zum Themenbereich Fragen:

|

|

Zielgerichtete Fragen Eine der wirksamsten Methode, auf die Richtung und das Ergebnis eines Gesprächs steuernd Einfluss zu nehmen, sind die verschiedenen Fragearten.Doch bevor wir uns diesen zuwenden, nehmen wir zur Kenntnis, dass Fragen bei den Gesprächspartnern sehr unterschiedliche Gefühle und Reaktionen auslösen können.

Besonders heikel ist, dass Fragen oft anders wahrgenommen werden, als sie gemeint und beabsichtigt waren. So nimmt eine junge Mutter die Frage ihres Vaters, was sie am #kinderfreien" Tag unternommen habe, unter Umständen nicht als interessierte Anteilnahme, sondern als Verletzung ihrer Autonomie wahr. Und manch ein Vorgesetzter muss zur Kenntnis nehmen, dass eine fürsorglich gemeinte Frage an einen Mitarbeiter als neugierig und ein teilnahmsvolles sich Erkundigen nach dem Gesundheitszustand seiner Lebenspartnerin als zu persönlich eingestuft werden. Allerdings vermögen Fragen auch Spannungen zu lösen und Klarheit zu schaffen. So schreibt Klara Obermüller über Gespräche mit schwer kranken Patienten: Die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt kann mehr Erlösung bringen als manch gross angelegtes Unterstützungsprogramm. Aber derjenige, der die Frage stellt, muss unausgesprochen zu verstehen geben, dass er auch eine unbequeme, eine irritierende Antwort nicht scheut. Allgemeine Anforderungen an Fragen Sehr oft wird in privaten oder beruflichen Gesprächen eine gestellte Frage nur teilweise oder gar nicht beantwortet, weil sie -beispielsweise

Klare und kurze Fragen Fragen dürfen nicht nur Ausdruck eines allgemeinen, schwer definierbaren Unbehagens sein, sondern müssen das vorberei-tete Ergebnis eines Denkvorganges darstellen. Nur kurze und prägnante Fragen können in der Regel auch so beantwortet werden. Langatmige und komplizierte Fragen -weisen einen hohen "Abschreckungswert" auf. Themenorientierte und rechtzeitige Fragen Fragen sollten sich in der Regel aus dem bisherigen Gesprächsverlauf ergeben und diesen einengend oder ausdehnend weiterführen. Fragen sind dann zu stellen, wenn über den entsprechenden -Themenbereich gesprochen wird. Später auftauchende Fragen im Sinne von Rückkommensanträgen wirken häufig ermüdend. Wiederholung der Frage Oft ist es notwendig, eine Frage zu wiederholen, vielleicht mit anderen Worten sinngemäss neu zu formulieren. Manchmal empfiehlt es sich auch, eine komplexe und umfassende Frage mit leichter beantwortbaren Teilfragen schrittweise zu wieder-holen. Das weite Feld offener Fragen Mit einer offenen Frage führe ich meine private oder berufliche Gesprächspartnerin in ein weit abgestecktes Denk- und Antwortfeld. Folglich gibt es auf eine offene oder weite Frage nicht eine bestimmte, vielleicht sogar richtige oder falsche Antwort, sondern mehrere mögliche Antworten im Sinne von Informationen, Erfahrungen und Meinungen. Für den Fragesteller ist die Antwort - wie es der Name sagt - meist völlig offen. Informationsfrage Mit der Informationsfrage versuche ich, für mich neue oder ergänzende lnformationen und Hinweise zu erhalten. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die sich oft kaum oder nur rudimentär an Gesprächen beteiligen, beginnen nach wirklich offenen Fragen das weite Antwortfeld auch auszunützen. So wird ein Gymnasiallehrer auf folgende Informationsfragen an zwei seiner Schüler vermutlich interessante, und für ihn allenfalls neue Aspekte hören:

Erfahrungsfrage Die Erfahrungsfrage kann unter Umständen mehreren Gesprächsteilnehmern nacheinander gestellt werden, um so die individuelle Verschiedenartigkeit möglicher Erfahrungen aufzuzeigen. In einem Kaderseminar über Kommunikation und Beziehungen im Berufsalltag fragt der Seminarleiter beispielsweise:

,br> Begründungsfrage Offene Begründungsfragen stellt man gelegentlich dann, wenn im Gespräch gehörte Informationen, Erfahrungen oder Meinungen zum Beispiel nicht ganz befriedigen, oder wenn man noch gern wissen möchte, warum diese oder jene Antwort so gegeben worden ist. Nach den Antworten auf die oben gestellten Meinungsfragen möchte die Schulpräsidentin allenfalls noch zwei Gesprächsteilnehmer fragen:

Für die Beantwortung kanalisie-render Fragen wird, bildlich gesprochen, der Fragewinkel klein, und das Denk- und Antwortfeld des Gesprächspartners dadurch immer enger und begrenzter, bis man auf eine geschlossene Frage nur noch ja oder nein antworten kann. Wir haben festgestellt, dass zu Beginn und in der Anfangsphase eines strukturierten Gesprächs, wie zum Beispiel in einem Zielvereinvereinbarungs- oder Teamgespräch, in der Regel offene Fragen gestellt werden. Gegen das Gesprächsende hin werden dann immer häufiger kanalisierende oder gar geschlossene Fragen gestellt, um vom Gesprächspartner klare und eindeutige Stellungnahmen, vielleicht sogar Entscheide zu erhalten. |

|

Der Beitrag basiert auf dem Rhetorik - Lehrbuch "Knill: natürlich,

zuhörerorientiert, aussagenzentriert reden."

|

| Rhetorik.ch | 1998-2009 © K-K ,

Weblinks sind erwünscht. Bei Weiterverwendung ist Autoren- und Quellenangabe erforderlich. Feedback? | Knill.com |

|---|