(SRF Quelle) |

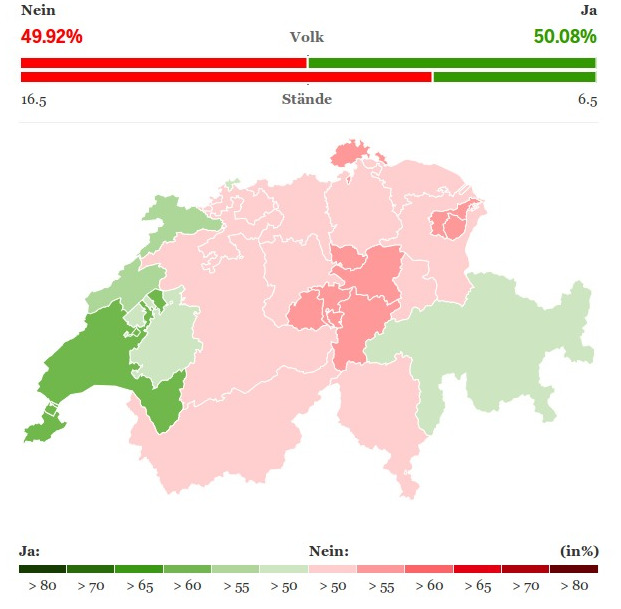

Bei der Abstimmung zum Radio und Fernsehgesetz kam es zu einem Krimi.

Nur 3696 Stimmen haben schlussendlich entschieden und bewirkt,

dass die RTVG-Revision wurde knapp mit 50.08 Prozent angenommen

wurde. Der geplante Systemwechsel mit einer allgemeinen Beitrag ohne

geräteabhängige Gebühr wurde im Vorfeld der Abstimmung

mit harten Bandagen geführt.

Immer mehr verlagerte sich die Diskussion über den Systemwechsel.

Es wurde auch die Qualität des Service Public in Frage gestellt.

Die SRG war bei der Kampagne in einer heiklen Situation:

sie konnte die Medien nicht als Plattform benutzen. Auch das Verwenden

von SRG Geldern für eine Kampagne hätte kontraproduktiv sein

kjönnen.

Die Diskussion über den Service public wird nach der Abstimmung

sicher noch weitergeführt. Der Bevölkerung geht es um

die Qualität der Medien, Fragen der

Medienkritik, der Frage der Mitsprache der Zuhörer und Zuschauer

bei Unterhaltung, Sport etc, der Programmvielfalt oder der Transparenz.

Das Radio und Fernsehen hat hinsichtlich Informationssendungen eine

hohe Reputation. Die Macher haben einen Leistungsauftrag, dürfen

aber gemäss den Vorgaben die Programme selbst gestalten.

Man kann es nie allen recht machen. Die Erbsschaftssteuer hatte keine Chance. Viele fühlen sich bei Umverteilungsversuchen betroffen und möchten keine Experimente. 71 Prozent haben Nein gesagt. |

Eine Graphik aus

20 Min:

|

Nachtrag vom 15. Juni: 20Min

Als Misstrauensvotum interpretieren viele Beobachter das hauchdünne

Ja zur RTVG-Revision. Beide Lager stellen sich jetzt auf eine heisse

Service-public-Diskussion ein: Was ist der Leistungsauftrag der SRG und

wie viel darf sie kosten? Braucht es Korrekturen bei der Organisation?

Zwei Experten äussern sich pointiert zu fünf Streitpunkten.

"Die Information soll der

Hauptauftrag bleiben. Trotzdem muss die SRG eine vielfältige

Palette anbieten. Auch Sendungen wie "Glanz & Gloria" oder

Fussballübertragungen sollen Platz haben", sagt Kommunikationsexperte

Marcus Knill. Diskutiert werden müsse, ob die Kosten enorm teurer

Eigenproduktionen - etwa des "Bestatters" - verhältnismässig

sind. "Das Volk sollte allgemein mehr mitreden können. Auch sollten

Beschwerden des Publikums ernster genommen werden."

"Weltwoche"-Kolumnist Kurt W. Zimmermann sagt, dass sich das Programm an

den Bedürfnissen der Konsumenten orientieren sollte. "Die Leute

wollen Krimis und Unterhaltung - man sollte dies ernst nehmen. Es

wäre fatal, wenn man jetzt nur noch trockene Themen bringen

würde, die niemanden interessieren." Dass es ein Grundangebot in

allen Sprachregionen brauche, sei aber unbestritten.

Für Zimmermann ist die heutige

SRG zu teuer: "Das Fernsehen in der Deutschschweiz sollte nicht teurer

sein, als es heute in der Westschweiz ist. So könnte man schon

einmal 150 Millionen Franken einsparen - ohne dass der Konsument etwas

davon merkt." Laut Zimmermann braucht es auch nicht 17 Radio-Sender und 7

TV-Sender: "Jene Angebote, die nur einen marginalen Marktanteil von unter

sechs Prozent haben, sind überflüssig. Dazu zählt auch

Radio SRF 2. Wozu soll man etwas produzieren, was gar kein Publikum hat?"

Auch Knill empfiehlt, auf die Kostenbremse zu treten: "Die Leute haben

Angst, dass die Gebühren künftig ansteigen - das hat man im

Abstimmungskampf deutlich gesehen. Man sollte die Einnahmen aus den

Abgaben einfrieren und ein Kostendach für die SRG definieren,

welches nicht überschritten werden darf." Solange die Sender

innerhalb des Kostendachs zu finanzieren seien, müssten sie nicht

geschlossen werden.

"Das Erstaunliche am

Abstimmungskampf war, dass man aus dem Mund von Roger De Weck

nur gehört hat, dass bei der SRG alles picobello ist. Ganz

nach dem Motto: Ausser uns ist nur der Herrgott vollkommen", sagt

Zimmermann. Normal wäre gewesen, dass man auch Fehler eingestehe

und Besserung gelobe. "Eine solche Fähigkeit zur Selbstkritik

wäre wünschenswert."

Knill träumt ebenfalls von mehr Bürgernähe: "Den Dialog

mit dem Volk gilt es zu intensivieren." Die SRG dürfe nicht

zum Selbstdarstellungsinstitut verkommen, in dem sich die Kollegen

ständig gegenseitig in Sendungen einlüden.

Bei der Organisation hat Zimmermann

einen radikalen Reformvorschlag: "Da die SRG jetzt über eine

Abgabe finanziert wird, kann man sie in ein Bundesamt für Funk (BFF)

umwandeln. Ihr Budget müsste jedes Jahr bewilligt werden." Zimmermann

verspricht sich davon eine echte Diskussion über die Kosten. "Die

SRG müsste bei den Sparprogrammen bluten, wie es die Armee in den

letzten Jahren getan hat."

"Wichtig ist vor allem, dass Strukturen geschaffen werden, die mehr

Transparenz garantieren - sowohl beim Programm als auch bei den Finanzen",

sagt Knill. "Hätte Roger De Weck seinen Lohn offengelegt, wäre

sein Salär nicht so lange thematisiert worden."

Die beiden Experten sind sich einig,

dass es ohne TV-Werbung nicht geht: "Als Konsument ärgert es

mich aber, wenn ein Krimi unterbrochen wird. Ich möchte keine

amerikanischen Verhältnisse. Man sollte sich auf Werbeblocks zwischen

den Beiträgen konzentrieren."

Laut Zimmermann ist ein Kanal, mit dem man die breite Masse erreicht,

im Interesse der Wirtschaft. "Man könnte sich jedoch überlegen,

das Programm abends ab einer gewissen Uhrzeit werbefrei zu machen."

Das neue Gesetz tritt 2016 in Kraft. Der Wechsel des Gebührensystems

erfolgt frühestens 2018/2019, weil der Bund Zeit braucht für

die administrative Umsetzung. Der Bundesrat wird den Inkassoauftrag,

den derzeit die Billag AG wahrnimmt, neu ausschreiben.

Eine Haushaltsabgabe wird voraussichtlich 2018 oder 2019 die Gebühr

auf Empfangsgeräte ersetzen. Für Haushalte sinkt dann die

Gebühr von 451 auf unter 400 Franken. Drei Viertel der Firmen

sind von der Gebühr befreit, weitere neun Prozent zahlen weniger

als heute. Der Anteil privater Sender an den Gebühreneinnahmen

wird steigen. 34 Lokalsender erhalten zusätzliches Geld für

Investitionen in die digitale Verbreitung und die Ausbildung ihrer

Redaktionen.

Während einer fünf Jahre dauernden Übergangsfrist

können sich Medienabstinente von der Gebühr befreien

lassen. Dauerhaft befreit sind alle Bewohnerinnen und Bewohner von Alters-

und Pflegeheimen.

Weil es keine Schwarzseherinnen und Schwarzhörer mehr gibt, wird

die Gebühr sinken - nach Angaben des Bundesrates auf rund 400

Franken. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass das Volk am

Ende doch Ja gesagt hat.

(...)

Die Diskussionen über die Radio- und Fernsehgebühren sind mit

dem Ja von Sonntag nicht zu Ende. SRG-Kritiker sammeln Unterschriften

für eine Volksinitiative zur Abschaffung der Gebühren. Eine

erste Initiative mit diesem Anliegen war nicht zustande gekommen.

Zudem endet 2017 der zehnjährige Leistungsauftrag der SRG: Der

Bundesrat wird den Entwurf einer neuen SRG-Konzession veröffentlichen

und in einer Anhörung zur Diskussion stellen.

Weitergehen wird auch die Diskussion über die Frage, wie viel

Service public es braucht und was darunter fällt. Heute haben Radio

und Fernsehen laut der Bundesverfassung den Auftrag, zur Bildung und

kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung

beizutragen. Sie sollen die Ereignisse sachgerecht darstellen und die

Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck bringen.